À partir de quand peut-on s’estimer artiste?

Des pistes pour éloigner le syndrome d'imposture ET pour décanoniser notre rapport à l'art!

Allô!

Qui ici trouve ça rough le mois de novembre? **grand soupir dans la noirceur de 16h24** 😥

Une chose qui a mis du baume dans ma transition saisonnière, ce sont les deux discussions que j’ai eu la chance de mener avec les artistes Maude Arsenault et Anne-Julie Dudemaine lors du dernier épisode. On a notamment jasé du sempiternel sujet du syndrome d’imposture!

J’ai eu envie de donner de l’espace à des témoignages qui sont porteurs, riches en réflexion, mais aussi truffés de bons conseils.

À partir de quand peut-on s’estimer artiste? Pourquoi la crainte de ne pas être à la hauteur persiste-t-elle malgré l'expérience? Comment connaître la valeur de son travail, et de quelle manière l’honorer? Quoi faire pour briser l’isolement? Comment gagner en confiance en soi? Pourquoi est-ce encore plus compliqué de s’assumer en tant qu’artiste lorsqu’on est une femme et/ou une personne mise en marge?

L’épisode offre un éclairage sur les défis que relèvent les artistes en début de parcours, mais également tout au long de leur carrière. Bref, que vous soyez artiste ou non, ça risque de vous sonner une cloche!

De plus, un épisode précédent abordait déjà des éléments singuliers du métier d’artiste. La directrice de Artch nous offrait quelques pistes pour conjuguer art et entrepreneuriat :

Concernant le bel échange que j’ai eu avec Maude Arsenault dans le dernier épisode, celui-ci m’a donné envie de creuser un enjeu qui m'intéresse particulièrement, et pour lequel je vais me permettre un survol tant la matière est dense : le canon et sa nécessaire déconstruction.

Bon, je n’ai pas de maîtrise en histoire de l’art, gang, mais étant journaliste, je pense vulgariser pas trooop mal les choses! 3, 2, 1, go!

En tant que femme artiste, cinquantenaire de surcroit, Maude Arsenault a été confrontée et est encore constamment confrontée au fait qu’elle ne rentre pas exactement dans la norme, dans le canon.

C’est quoi ça? La canonicité, ne soyez pas surpris·e gang, est une structure qui exclut depuis des siècles les femmes, et davantage les personnes non blanches de la production artistique et culturelle.

L’honorable historienne de l’art Griselda Pollock l’exprime mieux que moi :

« Le canon renvoie aux textes — ou aux objets — que les institutions académiques établissent comme les meilleurs, les plus représentatifs et les plus significatifs dans les domaines de la littérature, de l’histoire de l’art ou de la musique [...] les canons des diverses pratiques culturelles établissent non seulement ce qui est incontestablement grand, mais aussi ce qui doit être étudié comme modèle par ceux qui aspirent à l’une de ces pratiques. Le canon constitue le patrimoine universel […] »

[Differencing the Canon: Feminist Desire and the Writing of Art's Histories, 1999]

Voici une autre définition que j’aime beaucoup, qui nous provient de la journaliste et militante Alice Coffin :

« La compétence technique, le génie artistique, ou la performance physique, sont des standards fabriqués. Par les hommes. Pour les hommes. Ils ont fixé des normes à leur mesure et s’enorgueillissent ensuite d’être les seuls à y correspondre. »

[Le génie lesbien, 2020]

Ainsi, ce canon à qui on a conféré l’autorité se place comme étant le standard. Mais il n’est ni neutre ni représentatif d’une soi-disant universalité. En plus, il hiérarchise (ça, c’est le mot clé pour bien comprendre ici!). Le canon sélectionne les produits de l’excellence artistique.

Le canon c’est Picasso, c’est Monet, c’est de Vinci, c’est Wharol, c’est toute la clique d’hommes (bien souvent blancs, occidentaux, cisgenres) qui prennent constamment toute la place dans les discours sur l’art et notamment sur l’excellence. C’est ceux qu’on nous sert ad nauseam dans des expositions blockbusters au musée, car l’histoire de l’art s’est arrangée pour nous faire croire qu’il fauuuuttt absolumeeent connaiiiitreeee çaaaa!

Lorsqu’en 1971 l’historienne de l’art Linda Nochlin fait paraître son texte coup de poing intitulé : Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grands artistes femmes?, il s’agit évidemment d’une question rhétorique.

Bien sûr qu’il y a eu des femmes artistes, de « grandes » femmes artistes pour adopter une terminologie canonique. Elles ont été nombreuses, et ce malgré qu’on leur ait refusé plusieurs accès : à l’éducation, à la reconnaissance, à l’individualité, ou carrément… à la pérennité.

Pour prendre en exemple Marisol (1930-2016), qui fait présentement l’objet d’une magnifique rétrospective au Musée des beaux-arts de Montréal, celle-ci a bénéficié d’une reconnaissance du milieu artistique de son vivant. Toutefois, l’histoire de l’art ne l’a pas retenue! Et ce n’est pas comme si son corpus ne contenait pas de nombreuses œuvres percutantes, ancrées dans des réflexions sociales et environnementales absolument pertinentes.

Désormais, les institutions tentent de « réintégrer » ces artistes dans la grande histoire qui s’est écrite sans elles.

Dois-je rappeler qu’à une époque, on croyait quand même que les femmes n'étaient tout simplement pas capables de produire de l’art de qualité?!

On a cru que le tableau Judith décapitant Holopherne (1612-1613), d’Artemisia Gentileschi, avait été peint par Caravage. Bin oui tsé, une jeune femme qui sait peindre comme du monde, étrange…

Vous pouvez également vous référer à l’infolettre précédente sur les artistes femmes et le textile, un autre exemple frappant de la manière dont on écarte certaines disciplines jugées trop « féminines » des beaux-arts, à quel point on ghettoïse celles et ceux qui sortent du canon.

Je parle des artistes femmes ici, mais la marginalisation est encore plus forte pour les artistes racisé·es, queer, pour celleux qui ne rentrent pas dans la norme. Et de la même manière qu’on a longtemps exigé des femmes que leur art soit conforme à leur genre, leur féminité essentialisée (ça arrive encore aujourd’hui cela dit), on a longtemps attendu et on attend encore des personnes autochtones qu’elles nous offrent des œuvres empreintes d’une certaine « authenticité autochtone », ouf. Il s’agit d’une forme de racisme appelée exotisation, en plus d’une entrave à la liberté.

Je n’ai pas d’expertise sur le sujet, mais il est important de retenir que le canon a mené à un effacement presque systématique des femmes et des personnes mises en marge ET qu’une réflexion aux intersections de ces oppressions nous permet de saisir tous les éléments d’une pratique artistique, au-delà d’une hiérarchie peu enrichissante.

D’ailleurs, aujourd’hui on parle beaucoup de décanonisation des savoirs dans le cadre muséal, notamment parce que ces institutions, pour la plupart issues du colonialisme, organisent le savoir à partir d’une vision hégémonique occidentalo-centrée et donc génèrent des canons. Le fait de se questionner sur la restitution des œuvres pillées aux pays colonisés fait, entre autres, partie de ce grand mouvement.

En considérant tout ça, pourquoi faut-il se libérer du canon et par où peut-on commencer (à petite échelle)?

Premièrement, prenons conscience qu’il existe afin d’éviter ses pièges et d’empêcher qu’il ne pollue trop notre regard sur l’art.

Cesser de comparer une artiste femme (ou non binaire) à un artiste homme canonique, ou bien de vouloir la rattacher à ce dernier.

« Ah oui, Hilma af Klint on dirait du Kandinski ». S’il me semble tout à fait pertinent de mentionner que leurs deux pratiques possèdent des affinités frappantes; ce sont deux artistes qui, au début du 20e siècle, ont eu des pratiques spiritualistes et ont été parmi les premier·ères à inventer un nouveau langage grâce à l’abstraction… Peut-être qu’on pourrait aussi s’intéresser à comment et pourquoi la Suédoise Hilma af Klint a ressenti le besoin de créer dans la solitude, à l’écart de la société, contrairement à Kandinski qui côtoyait la crème de la crème (le boy’s club de l’art moderne avait son back quoi!).

« Lee Miller était la conjointe de Picasso/Leonora Carrington était la blonde de Max Ernst/Lee Krasner était la femme de Jackson Pollock ». Baooon, croyez-moi, les productions artistiques de Lee Krasner, Lee Miller et Leonora Carrington MÉRITENT qu’on s’y attarde, et non pas parce qu’elles ont frenché des monsieurs ayant bénéficié des spotlights du monde de l’art (je reste polie).

Garder en tête que nos standards de beauté irréalistes découlent du canon. Dans son ouvrage Imparfaites : Représenter « la femme » dans l'art occidental : entre fantasmes et domination masculine, Ludivine Gaillard nous rappelle que :

« de la renaissance au début du XXe siècle, l’art a codifié une beauté féminine idéale [...] L’art ayant été produit essentiellement par et pour des hommes jusqu’à récemment, les femmes se sont retrouvées dépossédées de leur image et des représentations que l’ont donnait d’elles. »

L’histoire de l’art s’est bâtie à partir de ces canons et ce qui s’est produit à l’extérieur de ce paradigme n’a pas été considéré. Heureusement, on donne de plus en plus d’espace aux représentations des corps en dehors de ce canon esthétique aliénant et profondément misogyne… Ce n’est pas pour rien que l’art performance interpelle beaucoup de femmes artistes puisqu’elles deviennent véritablement des sujets en action, en posture d’autorité sur leur propre image, ce qui importune la tradition artistique.

Éviter les pièges de l'idolâtrie et l’impunité véhiculées par le canon. Dans sa fabrication, le canon impose le respect, il engendre une admiration parfois excessive, et il propulse le mythe aussi autour de la créativité : sentiment de petitesse devant l’artiste, il est un génie qui sacrifie sa vie pour son ââârt! Ses œuvres possèdent une vérité et une beauté qui ne peuvent être remise en question, qui doivent être considérées comme supérieures!

C’est sans doute, en partie, ce qui a rendu intouchables des prédateurs comme Pablo Picasso. On parle évidemment ici de l’injonction à « séparer l’homme de l’artiste » afin de considérer ses chefs-d’œuvre (d’ailleurs qu’est-ce qu’un chef-d'œuvre?!) comme des boucliers protecteurs contre toute forme de responsabilisation.

Ne pas reproduire les mêmes erreurs! Selon une perspective féministe, il est urgent de se dégager de ce système d’excellence délétère afin de ne pas reconduire la même structure masculiniste. En 2007, les théoriciennes Séverine Sofio et Fabienne Dumont ont appelé à la vigilance sur la tentation de recréer un canon « au féminin ». Dans une ère où le féminisme devient rentable, faisons attention au feminism-washing qui héroïse certaines femmes artistes, là où il existe un réseau de créateur·ices à prendre en considération.

Il est tentant d’incorporer des femmes et des artistes racisées à la grande histoire de l’art qui les a évacués, c’est une manière de faire connaitre leurs travaux à un plus grand nombre, je peux tout à fait comprendre cette nécessité. Mais il est encore plus essentiel d’analyser et de déconstruire la discipline à l’aide de l’intersectionnalité qui interroge la production et la construction même du savoir.

Cette idée ne m’appartient pas, elle a été formulée par l’historienne de l’art et professeure à l’UQAM Thérèse St-Gelais (qui a été l’une de mes professeures l’hiver dernier!). Voici un résumé de sa pensée, formulée lors du MOOC « Elles font l’art » du Centre Pompidou de Paris :

« Et si nous voulions maintenant – non pas simplement écrire une histoire de l’art des femmes, mais écrire plutôt une histoire féministe de l’art. C’est-à-dire une histoire qui revoit un mode de pensée laissant ainsi la place à ce qui apparaît hors cadre ou hors norme. »

Bref, le canon est une structure et surtout un système de croyances auquel on n’est pas obligé d’adhérer aveuglément. Plusieurs hommes et femmes artistes figurent encore comme des repères dans l’histoire de l’art, et leurs œuvres sont porteuses de réflexions et de symboles.

Toutefois, très humblement, je nous invite à éviter la vision tunnel, la rigidité, la hiérarchisation qui a marqué l’évolution du récit sur l’art. Faites une place dans vos imaginaires à l'inattendu, au subversif, à l'inconnu, au contre-courant, à la nouveauté! Voyez de l’art partout et estimez que chaque sujet, chaque artiste comporte une multitude de couches fascinantes pour celles et ceux qui osent s’en approcher.

Sur ce, voici un épisode à (ré)écouter :

Tube girl - Mini réflexion d’une fille qui passe trop de temps sur TikTok

Récemment je suis tombée sur la réflexion d'une créatrice de contenu spécialisée en muséologie qui m’a beaucoup interpellé. Vous voyez ce genre de vidéo sur TikTok où une femme se filme en grand-angle dans l'espace public, par exemple dans un métro (oui, oui, je parle bien de la tendance tube girl!)?

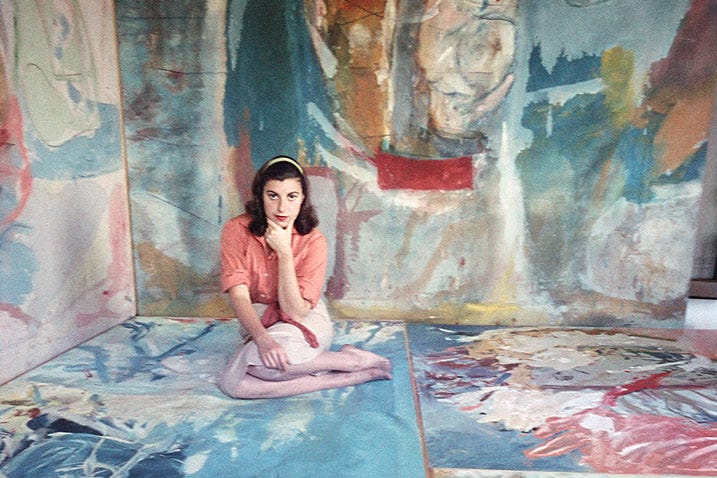

Et bien Seema R. y voit un grand parallèle avec l'expressionnisme abstrait en peinture, et elle mentionne notamment les toiles de Helen Frankenthaler qui sont des études de la couleur et du mouvement.

J'en entends déjà quelques-un·es s’exclamer que ce genre de vidéo TikTok est narcissique… Well, premièrement, c’est assez difficile de résister à leur pouvoir d’attraction satisfaisant, et ensuite, et si c'était de l'art? Un art qui observe et incarne le mouvement, un peu comme le non figuratif l’investigue.

Au final, en critiquant automatiquement ce genre de vidéo surtout produit par des femmes, on continue de critiquer la création des femmes. Vous avez le droit d’être en d'accord avec moi, reste que c’est toujours le fun d’interroger nos biais.

Comme le dit Maude Arsenault dans le dernier épisode, on n’aime pas voir des femmes être libres, faire ce qu’il leur plait, en plus de manière aussi loud et publique!

Podcasts :

Le balado Vénus s’épilait-elle la chatte est un must en matière de déconstruction féministe de l’histoire de l’art. En profondeur, Julie Beauzac s’attaque aux injustices engendrées par cette structure. Si vous manquez de temps ou ne savez pas trop par où commencer, je recommande l’épisode sur Picasso, qui appuie ce que je vous mentionnais précédemment à propos de sa violence à l’égard des femmes. Une écoute difficile, mais importante.

J’ai bien apprécié mon écoute du second épisode d’Encore heureux intitulé Créer oui, mais pourquoi? Ça nous aide à percevoir que la créativité n’est pas uniquement réservée aux artistes et qu’elle peut embellir notre vie.

Deux livres :

Imparfaites : Représenter « la femme » dans l'art occidental : entre fantasmes et domination masculine de Ludivine Gaillard : je vous le citais tantôt, et je vous le recommande chaudement pour aller plus loin dans l’étude du male gaze en art.

Le reste grandit de Nana Quinn : un petit livre d’artiste qui emprunte les codes du journal intime et présente aussi des œuvres visuelles qui nous parlent du deuil amoureux.

Un magazine :

Le dernier magazine Ligne vient de sortir et je suis certaine que ça va enchanter les adeptes de design, d’art et d’architecture. J’ai la chance d’y signer plusieurs portraits d’artistes et laissez-moi vous dire que j’ai eu beaucoup de plaisir à collaborer avec cette belle équipe! 🥰

Plusieurs expositions :

L’épatant Franco Égalité, qui est l’artiste derrière le visuel du podcast, expose présentement des œuvres hypnotisantes à la nouvelle galerie Maison Keï Akai.

À ne pas manquer non plus: les pièces irrévérencieuses de Marie-Claude Marquis à la Galerie Robertson Arès.

Sea, sin & sun, une exposition solo de Xénia Lucie Laffely dont j’admire les œuvres ludiques et un brin provocantes en textile à la galerie Bradley Ertaskiran.

Foultitude à Projet Casa : 8 femmes peintres rassemblées sous le même toit dans le cadre de la triennale Pictura.

Sacred Anomaly à la galerie Erga est aussi à ne pas manquer. L’artiste Sfiya que j’adore y participe.

Des films :

Dans ma liste d’écoute se trouve présentement le documentaire Au-delà du papier d’Oana Suteu Khintirian, à visionner gratuitement sur le site de l’ONF.

Sinon, je suis nouvellement abonnée à la géniale plateforme de diffusion ARTS.FILM du Festival International du Film sur l'Art (FIFA) et je commence à peine mon exploration de tous les films disponibles. Ma liste est déjà longueeee, mais voici quelques suggestions :

Chemin d’empreintes et d’emprunts — Lisette Lemieux de Bruno Pucella

Leonora Carrington — The Lost Surrealist de Teresa Griffiths

Archive Traces : Margaret Watkins Photographer de Katherine Tweedie et Mary O'Connor

À perte de vue de Olivier Vandersleyen

Body-Buildings de Henrique Pina (pour finir sur une note dansante!)

Sincèrement, avec les longs mois d’hiver devant nous, je vous suggère de vous y abonner et de binge-watcher du beau! (je ne suis pas payée pour dire ça).